在 1993 年《Fortune》雜誌評選的「十大商業城市」中,你不會看到底特律、洛杉磯或費城這三個城市的名字。底特律在過去四十年中,由於居民為了追隨工作機會而遷往郊區,已流失了 42% 的人口。洛杉磯則因前一年的暴動,不僅在種族關係方面排名墊底,也因高成本與高稅負而惡名昭彰。至於費城,從 1970 年到 1990 年間,損失了 40 萬居民和 20 萬個工作機會,成為少數幾個面臨嚴重財政危機的大都會之一。

然而,這些故事並非底特律、費城或洛杉磯所獨有,也並非城市才會面臨的問題。IBM 這家曾被視為卓越企業典範的公司,裁員超過十萬人,市值也從 1987 年的 1,060 億美元跌至 1992 年的 290 億美元。曾被讚譽為創業成功楷模的迪吉多公司(Digital),也正面臨類似困境。而像通用汽車(General Motors)與杜邦(DuPont)這樣的成功企業,也無一倖免地陷入危機。

這些曾經如此成功且極具吸引力的城市與企業,究竟發生了什麼?那些昔日充滿活力的社區,為什麼淪為無盡的貧民窟?而長期穩健的企業,又是如何走到今天的困境?儘管城市與企業面臨的問題看似截然不同,但驅動這些動態變化的深層結構,其實有著許多共通之處。

Jay W. Forrester 是系統動力學的創始人,他於 1969 年出版的著作《城市動力學》(Urban Dynamics)中,識別並描繪了導致城市發展與衰退的系統性結構。透過反覆的電腦模擬,Forrester 分析了人口、住房、產業等城市發展關鍵因素的變化比例,以及這些變化如何影響城市的整體成長。例如:當一座城市獲得外部財政援助,這會對該城市的經濟狀況產生什麼影響?

在《城市動力學》中,一項備受爭議的結論是:許多看似合理、被普遍接受的城市改善計畫(如財政援助),實際上可能對城市的長期健康造成損害。研究發現,像是財政援助、職業培訓、就業計畫與低成本住宅等措施,往往對城市的實質改善無效,甚至可能導致系統性的傷害,例如人口過剩,或對失業與未充分就業者的更大稅收負擔。

書中也指出了許多原本出發點良善,卻最終釀成災難的政策設計,而這些案例在現今許多城市仍屢見不鮮。例如,《美國新聞與世界報導》(U.S. News & World Report)於 1992 年 1 月 27 日刊出的一篇文章,列出了州與地方政府所犯的十大經濟錯誤。文中寫道:

「從東岸到西岸,地方政府官員面對財政困難的公民既要求更多公共服務、又要求減稅的壓力,只好按下經濟恐慌的按鈕來保住飯碗。這種集體歇斯底里導致了一連串錯誤且短視的決策……這些錯誤的長期後果令人憂心。許多企業正因為這些預算上的權宜之計,從高稅負的城市與州遷往更具吸引力的經濟樂土。這波企業大逃亡,最終將使下一代公民背負更棘手的財政赤字。」

另一篇刊登於 1990 年 11 月 19 日《新聞週刊》(Newsweek)的文章〈瀕臨崩潰的城市〉中也指出:

「許多問題源自城市無法掌控的情勢。儘管人們常談論城市的仕紳化現象(Urban Gentrification),但居民仍持續遷往郊區,進一步侵蝕稅基……此外,雷根時期的財政緊縮政策,讓城市自 1981 年以來損失了 200 億美元的聯邦資金。」

如同前述,增稅或外部援助看似是希望的解方,卻往往使接近破產的城市陷入更高失業率的困境。最終,人們經常將責任歸咎於個人、消費者或政府機關,卻未曾察覺背後真正運作的是更大範圍的動態系統。

Forrester 在觀察到城市衰退的初期跡象後撰寫了《城市動力學》。然而,即使到了二十年後,我們依然無法真正理解這些反直覺的城市動態是如何運作的,也未能有效地運用這些知識來管理城市成長。

一座城市究竟是如何經歷成長與吸引力的興衰轉折?故事往往始於某個「熱門」城市被視為工作、生活與育兒的理想地點。在這段期間,城市建設如火如荼,就業機會大幅增加。為了追求豐富的工作選項,人們從四面八方遷入這座「熱鎮」。隨著城市快速擴張,就業增長不僅侷限於建築產業,也帶動與建設相關的各類行業蓬勃發展。律師、會計師、工程師、建築師、設計師等專業人才紛紛投入,間接帶動了印刷、餐飲、超市、百貨等消費性服務的需求。

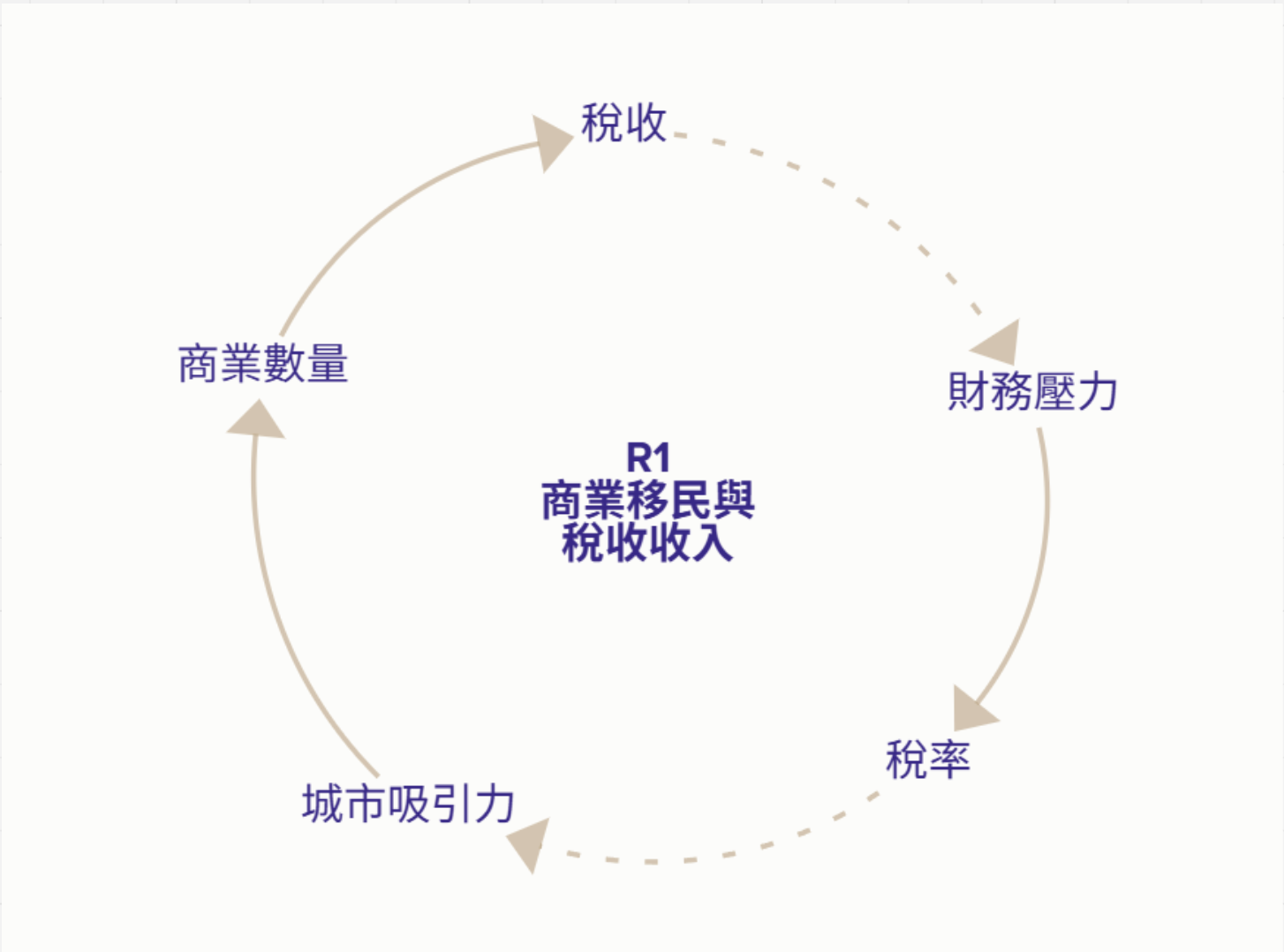

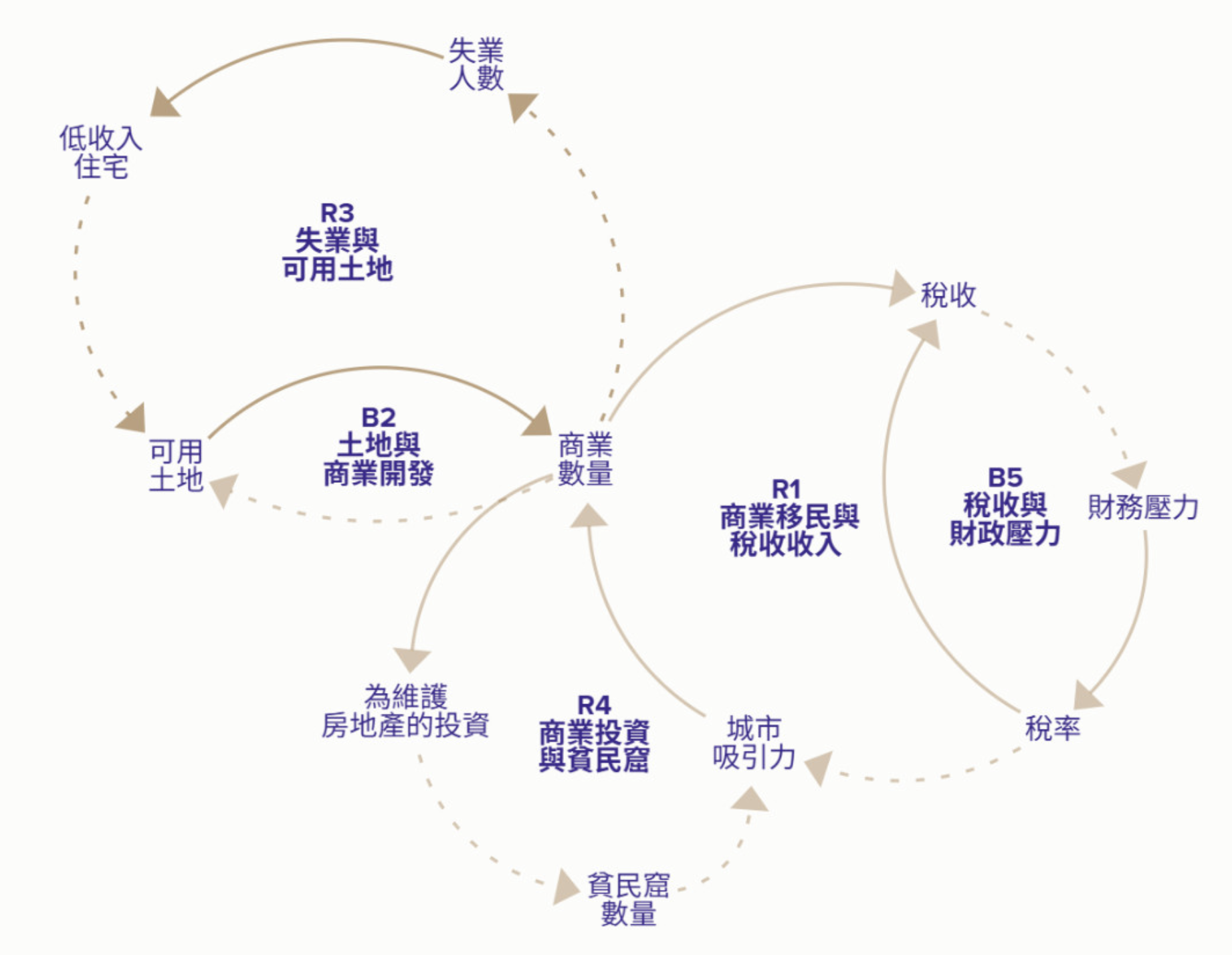

經過數十年的快速發展,隨著產業和人口湧入,城市版圖不斷擴張,土地逐漸被開發殆盡。「熱鎮」的繁榮依賴的是一個良性循環,即商業移入與稅收收入的正向增強(即《城市動力學》中所述的循環 R1)。

當城市持續增長,土地供應變得稀缺,房地產價格上漲,企業增長放緩(B2),導致城市吸引力下降,建築業放緩。隨著建築業繁榮結束,失業率上升,進而提高窮人與未充分就業者對低收入住房的需求,反過來進一步壓縮可供商業使用的土地(並侵蝕稅收收入),持續加劇城市企業衰退(R3)。最終,企業開始消失,建築維護下降,廢棄建物與貧民窟出現,進一步削弱城市吸引力,並驅使更多企業遷離(R4)。當企業大量流失,稅收銳減,財政壓力隨之而來。此時,地方政府通常會短期內提高稅收以解決收入問題(B5),卻反而引發另一輪企業外流的惡性循環(R1)。

在上述的情況中,費城正是一個典型案例。在1952至1962年間,市長Joseph S. Clark與Richardson Dillworth 領導下的費城企業繁盛、活力十足。然而隨著時間推移,榮景逐漸褪色。到了1991年,費城的公共運輸系統甚至面臨破產危機。雖以「兄弟之愛之城」著稱,但選民間在種族議題上嚴重分裂。更重要的是,高達全美前5%的工資稅與垃圾處理費,被普遍認為是導致企業大規模遷往郊區的主因。原本20 世紀 80 年代的建築熱潮確實使費城市中心恢復了活力,但當時為吸引開發商而提供的慷慨房地產稅減免,反而削弱了城市從成長中獲利的能力,進一步加劇了這一連串惡性循環的速度。

根據 Forrester 的觀點,《城市動力學》中那些反直覺的發現揭示了所有複雜系統的本質:系統中的某一推動因素,最終往往會在看似無關的其他領域引發連鎖影響。任何城市改善計畫都會改變整體系統的平衡,不論單一方案本身看起來多有潛力。例如,每個城市都存在一種自然的向上流動率,使失業者逐步進入勞動市場。但若城市將重心放在職業培訓計畫來刺激成長,其他創造就業的途徑便容易被忽視。這種資源配置的偏移,使得單一積極方案的整體效益難以真正發揮。

因此,在任何複雜系統中,最直觀的解決方案往往最容易失敗。Forrester 在《城市動力學》中寫道:「我們可以相當有信心地說,針對複雜社會系統的直覺式解方,在大多數情況下都是錯的。這在很大程度上解釋了陷入困境的企業、發展中國家的問題、外匯危機與城市衰退等現象。」

此外,複雜系統幾乎總是存在短期思維與長期規劃之間的張力。這種動態衝突在商業環境中尤其明顯——短期目標與快速成果常常受到獎勵。在許多企業中,年度報告甚至季報常被視為反映組織健康的準則,但實際上,它們僅提供一個狹隘的視角。這種行為往往常見於預算與政治壓力的驅動,使決策者傾向於採取那些在短期內看似有效、但從長遠來看可能帶來不良後果的做法。

與 Forrester 所描述的城市動力學相似,企業也可能在無意間創造出自己的「內部貧民窟」,卻對如何重振這些部門缺乏預期與規劃。然而,隨著越來越多公司被迫進行重組並重新思考其工作流程,管理者們也逐漸被迫正視這些問題,並努力恢復部門乃至整個企業的經濟「健康」。

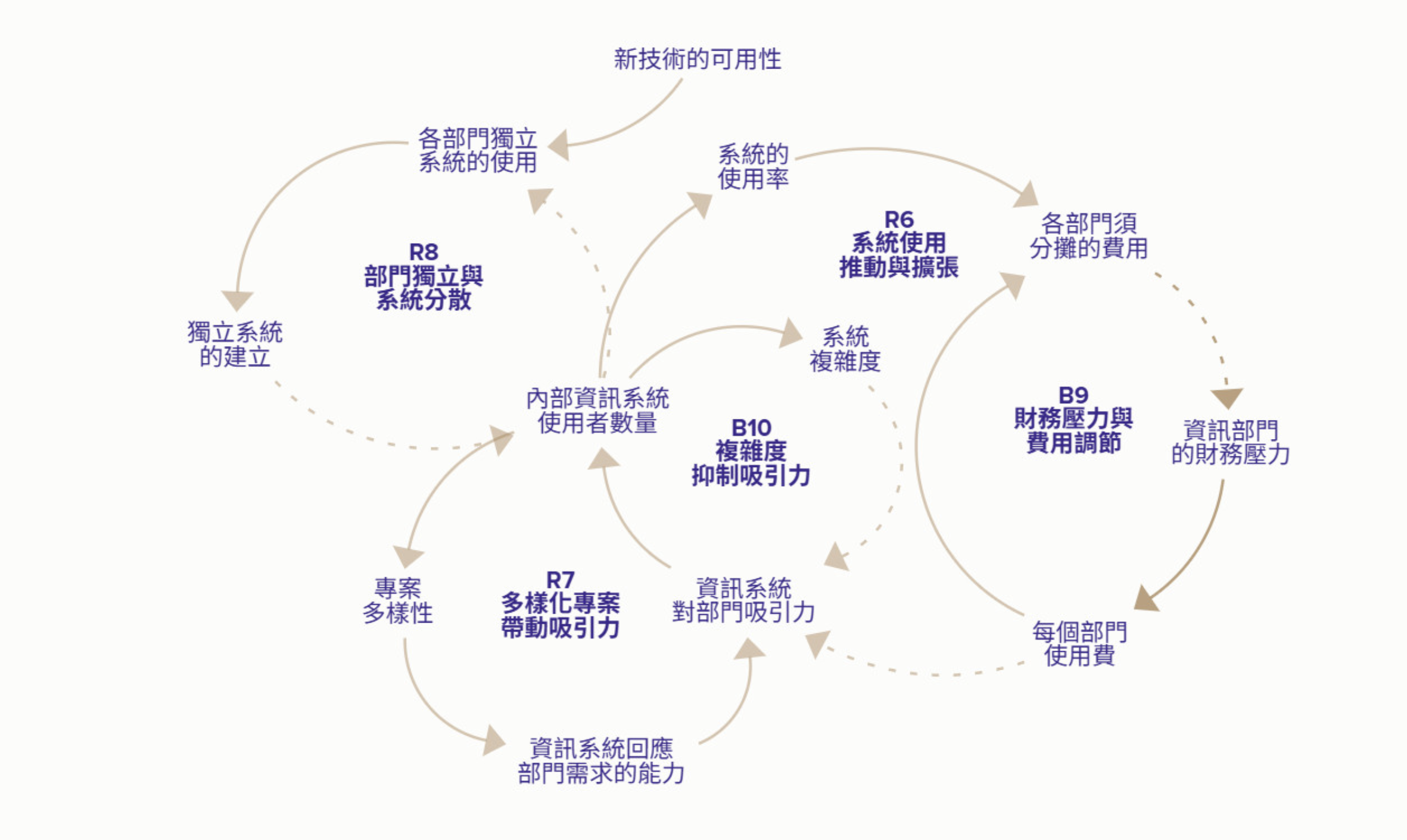

舉例來說,有些企業的管理資訊系統(MIS)在無規劃的情況下不斷擴張,逐漸蔓延至整個組織。為了因應業務成長帶來的需求,MIS 規模持續擴大(R6),但隨著系統愈加龐大,操作日益複雜、難以使用(B10)。此時,新技術的出現往往提供更具成本效益的替代方案,導致部門選擇發展自己的獨立解決方式,進而建立出更多分散、各自為政的系統(R8)。

當使用者逐漸流失、系統收入下滑,MIS 面臨更大的財務壓力,只得提高收費(B9),但這又進一步削弱其吸引力,形成惡性循環(R6)。

支出削減與有限的回報正使管理資訊系統(MIS)面臨越來越大的預算壓力,管理者也受到來自高層的要求,必須證明其營運成本的合理性。新技術快速普及,使原本集中於大型主機的系統日益變得複雜且分散。而微電腦的迅速導入又缺乏整合規劃,導致許多部門系統重複建設、技術資源未被有效利用等問題。在許多情況下,這些困境被歸因於組織與規劃不善,造成了需求與資源的錯配。

有專家指出:「MIS 成為問題的一個重要原因在於其開發流程的組織方式。由於資訊系統的應用程式通常是各自獨立開發,每個團隊只負責一項特定功能……導致整體開發在組織和技術層面都高度分散。這樣一來,單一應用程式可能運作良好,但一旦整合進整個系統,便可能無法協調運作,或無法滿足整體組織需求。」

鑑於電腦技術持續快速演進,MIS 的工作流程本可被更有效地預測與規劃。然而許多 MIS 部門因早期已投入龐大資金,只能被迫維持過時的系統,同時還要設法跟上新技術的腳步。